Die elektrolytische Leitfähigkeit ist eine der wichtigsten analytischen Größen. Über die Messgröße können beispielsweise leitfähige Flüssigkeiten detektiert, Verunreinigungen erkannt und Konzentrationen von Säuren, Laugen und Salzlösungen bestimmt werden. JUMO liefert Messsysteme nach dem konduktiven und dem induktiven Messprinzip.

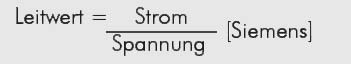

Eine konduktive Messkette besteht immer aus einer Messzelle und einem Messumformer (Abb.1). Bei Medien mit kleineren Leitfähigkeiten (Reinstwasser, Reinwasser, Quellwasser etc.) wird i.d.R. das konduktive Messprinzip eingesetzt. Eine konduktive Leitfähigkeitsmesszelle kann man sich als zwei Platten vorstellen, zwischen welchen die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit gemessen wird. An die beiden Platten wird eine Wechselspannung angelegt. Je größer der fließende Strom ist, umso größer ist der Leitwert zwischen den beiden Platten:

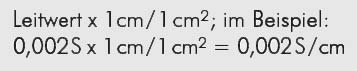

Der Leitwert ist der Kehrwert des ohmschen Widerstandes. Im Leitwert stecken jedoch, abhängig von Plattenabstand und -fläche, messzellenspezifische Größen. Um ausschließlich stoff- oder elektrolytspezifische Eigenschaften zu vergleichen, verwendet man die (spezifische) Leitfähigkeit, d.h. den Kehrwert des spezifischen Widerstands. Stellen wir uns vor, der gemessene Leitwert sei 0,002S (Siemens), dies entspricht 500 Ohm. Die Messung des Leitwertes wird häufig mit Zellen durchgeführt, welche folgendes Verhältnis besitzen: Abstand der Platten/Fläche der Platten: 1cm/1cm2 (Abb. 2, oben): Der Leitwert von 0,002 Siemens ergibt sich im Beispiel über eine Strecke von einem cm und einer Fläche von einem cm2. Der zugehörige Messumformer berechnet die Leitfähigkeit aus:

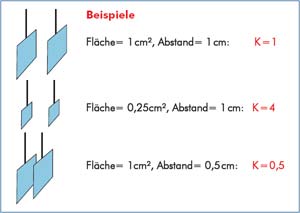

Wird die Leitfähigkeit nicht mit der »Einheitszelle« (Abstand der Platten/Fläche der Platten: 1cm/1cm2) gemessen, muss der Messumformer mit einem Korrekturfaktor arbeiten, dieser wird als Zellenkonstante (K) bezeichnet. Bei der gleichen Flüssigkeit und einer Zelle mit K=4 (Abb. 2, Mitte) würde der Messumformer 0,0005S messen und

Messzelle in einer Kalibrierlösung

Abb. 2: Leitfähigkeitsmesszellen mit unter-

schiedlichen Zellenkonstanten (schematisch)

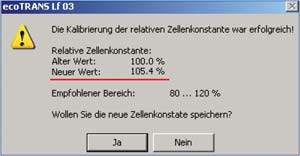

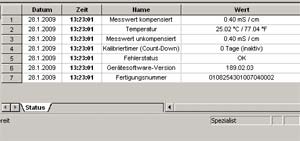

diese wird am Messumformer definiert (siehe Abb. 3). In den Konfigurationsprogrammen der Messumformer wird die Messzelle unter »Sensor- und Mediumseigenschaften« kalibriert. Nach Start der Kalibrierung (Ermittlung der relativen Zellenkonstanten) wird der Bediener aufgefordert, die Leitfähigkeitsmesszelle in eine Flüssigkeit mit bekannter Leitfähigkeit (Kalibrierlösung) einzutauchen. Bei der Kalibrierlösung ist die Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Temperatur zu beachten. Im Beispiel beträgt die Leitfähigkeit 1,413mS/cm bei 25 Grad C, auf welche die Lösung temperiert wurde. Nach dem Eintauchen der Messzelle in die Kalibrierflüssigkeit und Angabe der Leitfähigkeit im Konfigurationsprogramm wird die relative Zellenkonstante bestimmt. Im Beispiel wurde die relative Zellenkonstante zu 105,4% bestimmt. Der Messumformer arbeitet im Beispiel mit einer Zellenkonstanten von

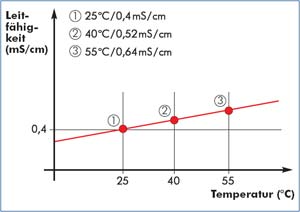

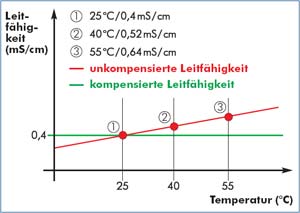

Die Messkette ist nun abgeglichen. Hierbei ist jedoch noch nicht berücksichtigt, dass die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten ebenfalls temperaturabhängig ist. In Abb. 5 steigt die Leitfähigkeit linear mit der Temperatur, was in der Praxis meist der Fall ist. Um Messungen bei unterschiedlichen Temperaturen vergleichen zu können, wird die

Abb. 3: Messzelle und deren Einstellungen im

Konfigurationsprogramm

eines Messumformers

Abb. 4: Messzelle in einer Kalibrierlösung

Abb. 5: Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit

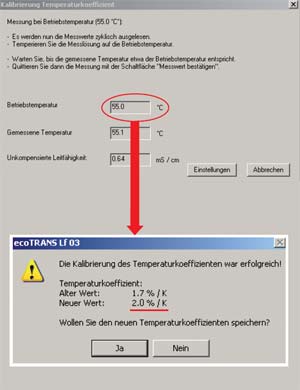

Abb. 8: Temperierung auf Betriebstemperatur

Abb. 6: kompensierte und unkompensierte Leitfähigkeit

Abb. 7: Temperierung auf Bezugstemperatur

(Anzeige im Messumformer-Konfigurationsprogramm)

Ihr Ansprechpartner aus Ihrem Land:

Land

Telefon

E-Mail-Adresse

Österreich

+43 1 61061-0

Tschechien

+420 541 321 113

Slowakei

+421 244 87 16 76

Ungarn

+36 1 467 08 35

Rumänien

+40 257 20 60 36

Bulgarien

+359 2 973 39 88